(本网讯:杨海薇)近日,教育学院“赣鄱传薪,青春笃行”书院文化实践队走进江西白鹿洞书院,开启了一场融合历史与思政的实践探索之旅。他们扎实认真地开展实地考察调研,深度挖掘书院文化内涵,在千年文脉的浸润中不断前行。

团队队员合影留念 教育学院供图

序幕启幕:动员前的实践筹备

教育学院党委书记李莉高度重视此次实践活动,队伍出征前,她满怀关爱与热忱地同队员们进行了深入交流,细致询问活动准备、行程及安全保障情况,并殷切嘱托同学们:一定要脚踏实地走进书院,捕捉历史细节、聆听文化故事,感知书院文化承载的教育精神内核;要立足专业视角,梳理传承文化脉络,思考当代教育路径;更要牢记使命,在实践活动中锤炼本领、增长才干,让青春在文化传承中绽放。

在动员大会上,教育学院党委副书记冯唐锴深刻阐述了此次实践的核心目标:溯源书院文化根脉,将历史智慧与思政教育深度融合,引导师生在实地研学中厚植文化自信。指导老师江霞琴则从团队协作、安全规范等方面提出了具体要求。

动员大会现场 教育学院供图

在前期准备阶段,实践团队员精心梳理史料文献、筛选网络资源,构建起对白鹿洞书院的基础信息库,明确了白鹿洞书院的历史定位与特色亮点。

书院驻脚:千年文化的溯源起点

当晨光穿透古树枝叶,洒在“白鹿洞书院”的门额上,潺潺溪水与晨鸟和鸣——这方被古树与流水环抱的门庭,正是千年文脉的起点。实践团队员踏着朝露,开始了这场探寻千年文化的旅程。

团队成员在白鹿洞书院前合影 教育学院供图

五院寻踪:白鹿洞脉的文化探访

步入其首座院落“先贤书院”,别具一格的丹桂亭映入眼帘,它宛如一位历史的见证者,静静地伫立在那里。亭子上方,悬挂着“学达性天”的金匾,在晨光中熠熠生辉,仿佛在诉说着往昔的辉煌与对后学的殷切期许。

队员参观桂丹亭 教育学院供图

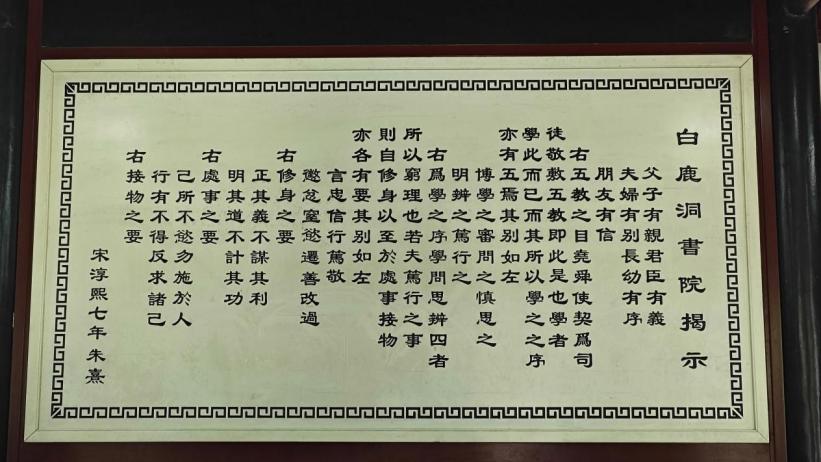

走进“明伦堂”,眼前便展现出由朱熹手订《白鹿洞书院揭示》,从“五教之目”到“为学之序”,该揭示系统阐释了教育目的与修身之道,它不仅被元、明、清官学沿用,还远传朝鲜、日本等地,成为东亚书院教育的范本。驻足于“明伦堂”前,队员们仿佛仍能看见朱熹的身影,他在这里传播着影响深远的思想理念。“父子有亲”“长幼有序”“朋友有信”等,这些简短的话语,却蕴含着深刻的内涵。白鹿洞书院的这一理念,为古代教育树立了典范,更以重视家庭关系、注重个人品德修养、强调人际交往诚信的内核,为当代学子点亮了立德修身的明灯。这种教育理念在白鹿洞书院的传承与发展过程中不断彰显其意义,激励着一代又一代的学子重视品德修养,成为对社会有积极贡献的人。

白鹿洞书院揭示 教育学院供图

进入延宾馆,南侧的“独对亭”得名于朱熹“理学可与五老峰相对”之意,亭内西望,五老峰巍峨入目,下临深涧;溪流出峡处,“枕流桥”横卧石滩,巨石枕流,正如书院文化历经沧桑却始终奔涌不息。在崇德祠门前,队员与一同来参观的游客相遇,双方友好交流,共同探讨白鹿洞书院的历史文化。分别之际,队员与游客合影留念。

团队成员与游客合影 教育学院供图

实践团队还走进了党史纪念馆,了解包括星子暴动在内的革命历史。返程时,站在朱熹像前,队员仿佛穿越到千年,与这位理学宗师隔空对话。只见朱熹手持书卷,立于白鹿洞书院的晨光里,其目光穿越时空,与书院中历代先贤的治学初心相互映照。那些镌刻在学规里的“为学之序”“修身之要”,此刻正与书院传承千年的文脉精神共振——无论是“为天地立心”的担当,还是“为生民立命”的情怀,都在历史长河中凝结成白鹿洞书院一脉相承的精神坐标。队员们望着石像坚毅的轮廓,更清晰地读懂:从古至今,白鹿洞书院所孕育的对学问的执着、对品格的淬炼、对理想的追寻,始终是照亮求学之路的星火,指引着一代又一代学子在求知浪潮中锚定方向、勇毅前行。

团队成员与朱熹像合影 教育学院供图

“物华天宝,人杰地灵”,江西这片沃土上,众多书院如繁星闪耀,孕育了无数彪炳史册的名人。他们在书院中汲取养分、砥砺心志,而这份厚重的书院文化,早已化作基因密码,深深烙印在每一位江西人的心底。诚如朱熹所言,教育的本质,正是“为学之序,博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”。此次实践恰是对这一理念的生动践行——队员们在书院遗址中触摸历史温度,在名人故事里感悟精神力量,真正实现了在求知中修身、在实践中立德,让知识与品格在文脉传承中同生共长,为新时代思政教育注入了鲜活的文化动能。

(供稿:教育学院通讯员张凯强)

(编辑:廖翊君/一审一校:冯唐锴/二审二校:李婷婷/三审三校:胡铂)