(本网讯:叶林江)近日,我校生物与环境工程学院青年教师叶林江博士,与来自中国科学院昆明植物研究所、伊朗亚苏伊大学、美国北卡罗来纳州立大学等研究团队合作,在植物科学领域国际权威期刊《PlantDiversity》上发表题为“Population genetic insights into the conservation of commonwalnut(Juglansregia) inCentralAsia”的研究成果。

我校叶林江博士为论文第一作者,景德镇学院为第二署名单位。据悉,《PlantDiversity》是植物科学领域著名的国际期刊之一,最新影响因子为4.6,在植物科学学科265种期刊中排名第34位(TOP12.6%,Q1区),并于2019–2023年连续五年被评为“中国国际影响力优秀学术期刊”,于2023年入选中国科学院一区期刊(生物大类和植物科学小类)。CiteScore2023年为8.3。

成果展示 生环学院供图

遗传多样性是生物多样性的重要组成部分之一,为物种的适应和进化提供了重要的遗传基础。目前,自然界中由于采伐量的增加(坚果、树皮、木材等)和人类的过度干扰(过度开发、过度放牧等),植物物种的栖息地呈破碎化,生存面积大幅减少,进而导致物种遗传多样性水平受到严重影响。因此,研究物种遗传变异水平可为植物资源的保护和合理利用提供重要的理论基础。

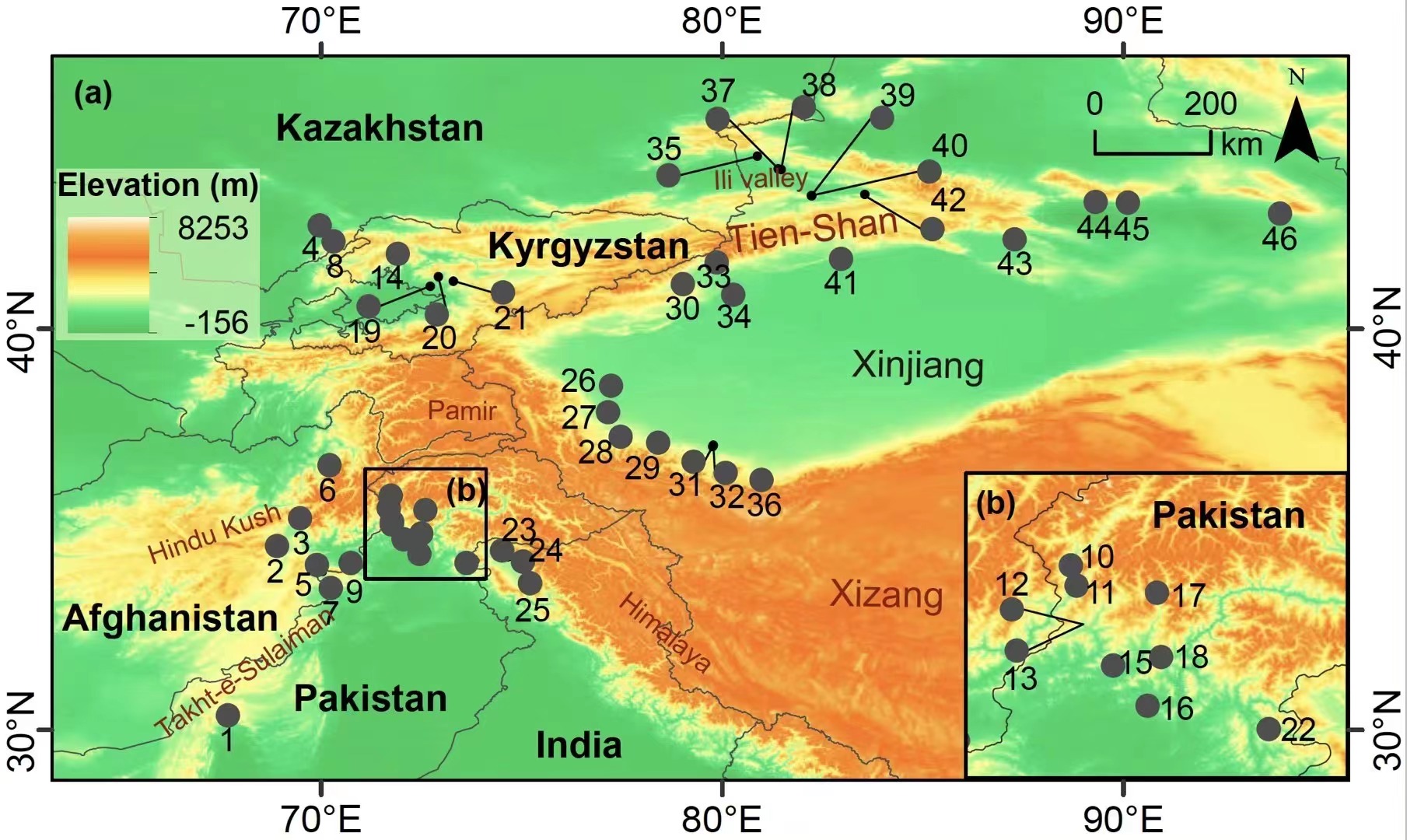

核桃(Juglansregia)原产于中亚,是世界上种植的最具经济价值的坚果树之一,分布范围从巴尔干半岛向东到亚洲,主要包括中国、伊朗、哈萨克斯坦、阿富汗和巴基斯坦。然而,许多拥有核桃林的生态系统受到人类活动的严重影响。此外,由于其野生树木生长和繁殖缓慢,果实成熟较晚,核桃林损毁后的恢复可能性非常困难。尽管如此,其原产地中亚,尚未有研究对核桃种群遗传多样性水平进行全面的评估。本研究分析了来自中亚46个种群的1082份核桃样本的遗传多样性水平和种群结构。发现中亚各地的核桃具有中等水平的遗传多样性,46个种群可分成三个遗传组份,且遗传分化和地理距离之间的关系较弱。研究结果表明,西喜马拉雅可能是中亚核桃遗传多样性的核心区域,其遗传结构可能受到历史气候波动、繁殖系统和长期人类活动的影响。因此,文章建议优先保护喜马拉雅西部的核心遗传多样性资源,特别是来自新疆巩留的种群。本研究结果不仅增强了我们对中亚核桃分布范围内遗传变异的认识,也为今后其物种的保护和利用管理提供重要的理论依据。本研究得到国家自然科学基金(32260149),江西省自然科学基金(20224BAB215012)以及江西省教育厅科学技术研究重点项目(GJJ2202401)的支持。

叶林江博士2021年12月毕业于中国科学院昆明植物研究所-云南大学联合培养植物学专业,主要从事植物物种形成与适应性进化研究。2022年02月以高层次人才方式引进至我校生物与环境工程学院风景园林教研室。目前,主持在研国家级和省市级各类项目5项,以第一作者及共同作者发表学术论文21篇,其中SCI论文18篇。

(供稿:生物与环境工程学院通讯员李玉洁)

(编辑:何远梅/一审一校:李婷婷/二审二校:胡铂/三审三校:赵雪政)