(本网讯:陈跃斌)7月2日,生物与环境工程学院“茶叙青思”大思政实践团队踏上了一场“三贤文化”与浮梁茶的深度研学之旅。从三贤湖畔的故事讲述,到古县衙内的历史探寻,再到茶产业发展中心的前沿对话,成员们以专业视角串联起浮梁的人文底蕴与茶脉传承,为“三贤文化+浮梁茶”的融合传播注入青春思考。

三贤湖畔:故事里的文化共鸣

清晨的三贤湖,微风拂过湖面,波光映照着湖畔的三贤(苏轼、黄庭坚、佛印)雕像。实践团队成员们围站在雕像前,讨论那段流传千年的佳话:北宋年间,苏轼与好友黄庭坚畅游昌江,途经浮梁时巧遇高僧佛印,三人于舟中品茗论诗,昌江的涛声与茶香交织,留下“茶烟袅袅随归棹,诗韵悠悠入画屏”的雅趣。在三贤湖畔追忆三贤后,成员们向驻足的游客与晨练的当地居民发放精心设计的调查问卷。并通过多名浮梁本地居民的讲述,成员们对三贤文化有了更为全面、深刻的认识。

实践团走进三贤湖 生环学院供图

实践团讲述三贤 生环学院供图

实践团发放调查问卷 生环学院供图

古县衙与三贤码头:探幽访古,沉浸千年茶韵

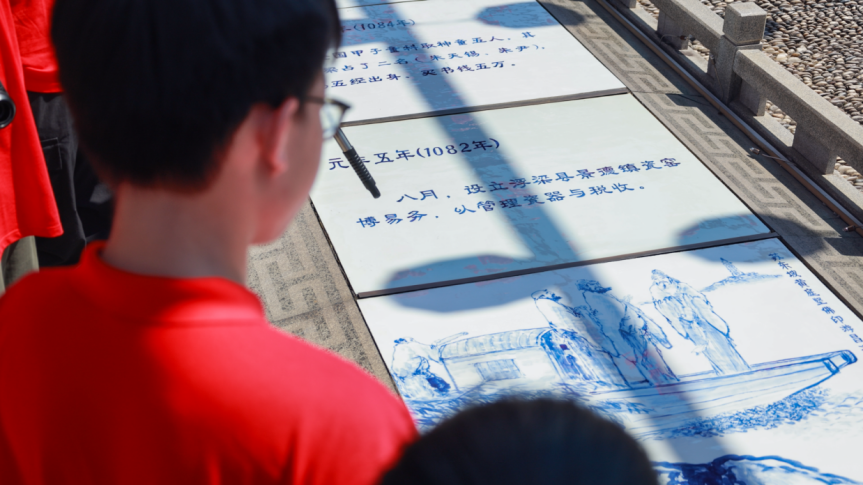

离开三贤湖,成员们走进被誉为“江南第一衙”的浮梁古县衙。穿过镌刻着历史印记的“浮梁历史文化长廊”,他们深入探寻三贤与浮梁茶的历史渊源:熙宁四年起,佛印任金山寺住持,苏轼任杭州知州时与之交厚,元丰八年佛印返浮梁,与苏、黄同游昌江,后建“三贤堂”。两侧悬挂的“浮梁红茶”“浮梁贡茶”等特色茶牌匾引人注目,诉说着此地的茶事过往。

实践团驻足于历史长廊 生环学院供图

实践团走进古县衙茶文化博物馆 生环学院供图

踏进浮梁县古县衙茶文化博物馆,这里珍藏着见证千年茶史的《茶经》唐代手抄残卷、宋代点茶器具组、明清外销茶船贸易凭证等重要文物。这些展品系统勾勒出浮梁茶的发展轨迹:唐代载入《茶经》、宋代晋身贡茶、明清时期经昌江码头远销欧亚,每一步都承载着厚重的历史积淀。实践团成员在馆长程天鹏的引导下参观了浮梁县古县衙茶文化博物馆,程天鹏通过茶器形制演变、古籍文献佐证、传统制茶工具复原展示三条主线,阐释了浮梁茶在种植技艺、商贸流通与文化传播中的历史轨迹,让团队成员对茶文化传承内核有了立体把握。

程天鹏馆长为实践团讲解 生环学院供图

实践团队员们对话程天鹏 生环学院供图

步出古县衙,成员们驻足在三贤码头(即南门渡码头旧址)观赏景色,忆古时繁荣光景。昔日昌江畔商贾云集、舟楫往来的繁盛景象早已成为历史,但站在这三贤曾经游历的古渡口,眺望江面,成员们仿佛能在历史遗迹中感受到古贤们踏足此地的意境,体会到那份“江山留胜迹,我辈复登临”的文化传承使命。

实践团走进三贤码头 生环学院供图

茶产业中心:对话发展新篇

在浮梁县茶产业发展中心,实践团与中心副主任占洁围绕茶产业现代化发展进行深度对话与座谈。占洁系统阐释了该中心在产业政策制定、资源统筹协调、技术服务支撑三位一体的核心职能定位,重点介绍了高标准茶园建设、低产茶园提质改造等工程推进中的创新举措与攻坚路径。她针对浮梁茶产业转型升级面临的标准化生产体系构建、品牌价值提升、国际市场拓展三大关键挑战,解析了中心拟实施的科技赋能计划、产业链整合方案及文化IP打造战略,为实践团清晰勾勒出浮梁茶高质量发展的系统性实施蓝图。

实践团对话占洁 生环学院供图

实践团与占洁座谈 生环学院供图

通过深度走访浮梁县茶产业发展中心、三贤湖文化带及古县衙茶文化博物馆,实践团系统构建起“政产学研用”五位一体的认知体系:从产业中心的政策蓝图到三贤湖的历史文脉,生动诠释了“以茶传韵塑品牌,以文铸魂强根基”的发展哲学。这种坚守文化根脉与创新产业形态的辩证统一,为浮梁茶文化传播注入可持续动能。

(编辑:廖翊君/一审一校:田双/二审二校:李婷婷/三审三校:胡铂)