【编者按】为深入落实立德树人根本任务,迎接本科教育教学审核评估,全面展示各二级学院在教育教学改革、专业内涵建设、人才培养模式创新等领域的举措、亮点与成效,实现以评促建、以评促改、以评促管、以评促强。校党委宣传部近期推出“本科教育教学审核评估学院巡礼”系列专题

本期让我们一起走近人文学院。

一、学院简介

人文学院肇始于1977年景德镇教育学院初创时期,是学校历史最为悠久的院系之一。经过近五十年的发展,人文学院已形成鲜明的办学特色和学科优势,在人才培养、学科建设和服务地方文化发展方面取得了显著成就。

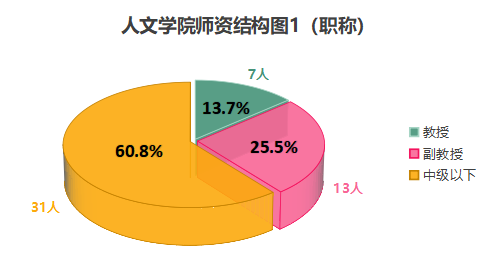

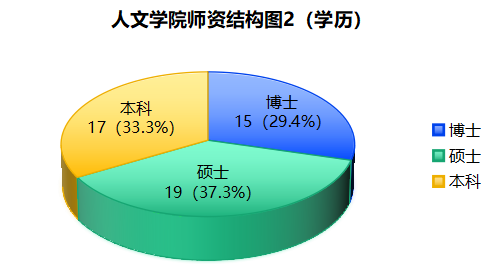

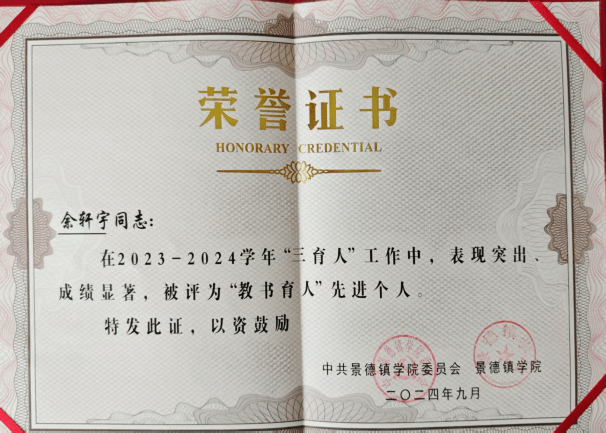

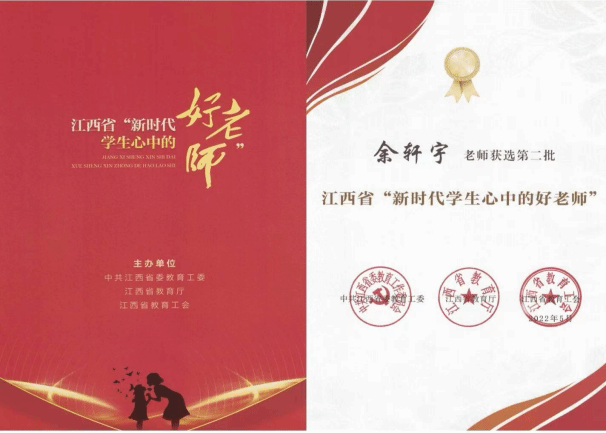

学院现设汉语言文学、文物与博物馆学、历史学、数字人文四个本科专业,在校生规模达1100余人。现有专任教师51人,其中教授7人、副教授13人,硕士及以上学历教师占比67%(博士15人)。师资队伍兼具学术深度与实践能力,拥有“双师双能型”教师7人,国家级、省市级高层次人才多人,其中“国家百千万人才”1人、享受国务院政府特殊津贴专家1人,并涌现出“江西省新时代学生心中的好老师”等育人典范。

学院坚持教研相长,拥有省级一流课程2门、省级双语示范教学课程1门,景德镇市陶瓷鉴证溯源重点实验室1个。近五年承担国家社科基金项目2项、省市级课题近20项,获江西省教学成果奖二等奖1项,出版教材及学术专著28部,发表核心期刊论文20余篇,累计科研成果逾百项。

学院建有文化创意中心、古陶瓷修复室、茶艺实训室等12个特色实验室,并设立普通话测试站及三笔字书写技能临摹实验室。校外实践基地22个,与地方文博机构深度合作,构建“理论+实践”双轨培养体系。依托“女性现代陶艺创新研究中心”(江西省文化厅重点基地),推动传统工艺与现代创新融合。

近年来开展的各类实践活动

学院秉承“明德修身,博学笃行”院训,践行“地方性、应用型”办学定位,致力培养兼具人文底蕴与实践能力的复合型人才。建院以来累计输送毕业生近万名,为景德镇地方教育事业、陶瓷文化传承、区域文旅产业发展提供强有力智力支持,成为景德镇及周边地区人才培养基地。

二、特色亮点

(一)党建思政

人文学院坚持“三会一课”制度,积极落实双重组织生活制度,严把组织生活会和民主生活会质量,将“一岗双责”履职情况列为日常考核,深入贯彻全面从严治党规定。党委会议和党政联席会议制度落实到位,党委委员的分工明确,建立健全党委领导班子成员联系党员、党员联系群众制度。

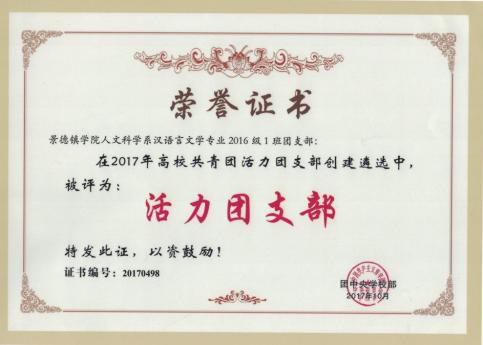

学院重视学生党支部建设,以学生党支部引领学生会工作和学生社团工作,以学院团委引领各班级团委建设,开展学生服务工作,学生活动精彩纷呈。

学院打造“红瓷茶韵”党建特色品牌,突出工作亮点,增强凝聚力和影响力。按照上级党组织指导要求,推动党支部建设改革,党支部建设与教研室工作紧密结合,党员教师牵头多项教学改革与科研项目,支委会在专业建设中发挥积极引领和保障作用。2024年,成立了中文党支部和文史党支部。中文党支部和汉语言文学专业紧密结合,党员教师发挥骨干作用。文史党支部和文博历史专业紧密结合,学科专业负责人和党员教师发挥引领作用。人文学院依托“1355”计划、“传承四艺”计划、“智享周三”计划等活动开展第二课堂,不断提升党建品牌建设的制度化、规范化水平,不断充实党建品牌的内涵。例如,启动“传承四艺”第二课堂,发挥党组织、党员在服务推动中心工作上的作用。党支部凝聚力显著增强,组织生活规范。教学科研水平稳步提升,优质课程涌现,科研项目立项增多,学生在学科和创业竞赛中成绩优异。文化传承创新能力增强,“红瓷茶韵”党建品牌获兄弟院校认可,学院接待多所高校考察,影响力有效提升。

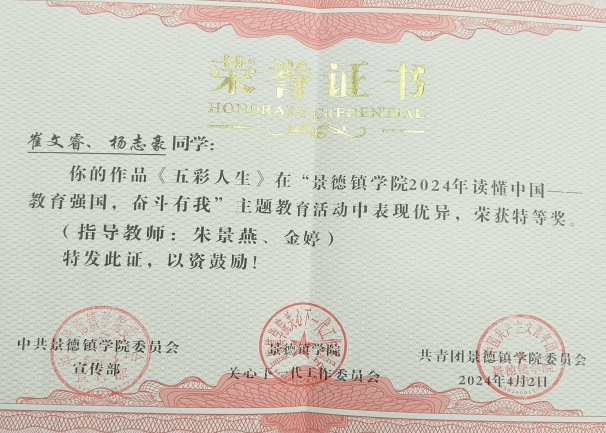

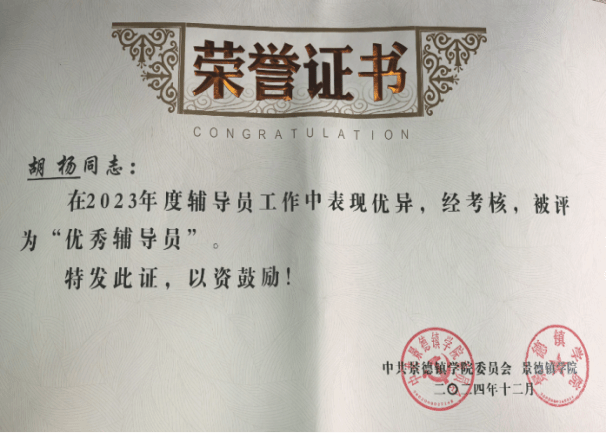

五年来,学院先后获评1次校级征兵先进单位、1次校级优秀学生会组织、1次校级五四红旗团支部等荣誉,涌现出全省“新时代学生心中的好老师”、全省“大学生创业计划竞赛”银奖、全省“挑战杯”一等奖、全校“教书育人”先进个人、全校“优秀辅导员”等先进集体和个人。

(二)人才培养

人文学院坚持以市场需求为导向,不断优化专业结构,加强课程建设。汉语言文学专业作为学院的传统优势专业,通过实施“任务化驱动”教学模式,重构课程目标,推动课程教学从“知识掌握为主”向“能力发展为要”转变。同时,学院还充分利用景德镇特色文化资源,将陶瓷文化融入师范生教育教学模式,增设实践类课程(如“陶瓷文创写作”“非遗口述史”),强化“理论+实践”双模块,形成了具有鲜明地方特色的实践育人体系。数字人文专业借助学科融合,开展古籍数字化、陶瓷文化大数据分析等前沿研究,推动人文科学与信息技术交叉融合。文物与博物馆学专业联合景德镇御窑博物院,打造“考古实践基地”,学生参与遗址发掘、文物修复项目,实践成果获省级奖项。

学院注重学生全面发展,积极组织学生参加各类专业技能竞赛和学科竞赛,取得了优异成绩。 近年来,学生在“挑战杯”江西省大学生课外学术科技作品大赛、江西省大学生科技创新竞赛、“华文杯”“田家炳杯”等全国师范院校师范生技能大赛、全国大学生语言文字大赛中屡获突破,展现了学院人才培养的显著成效。此外,学院还注重学生心理健康教育和职业规划指导,为学生提供全方位的支持和服务。

(三)科学研究

人文学院坚持教研相长,鼓励教师开展科学研究。近五年,学院承担国家社科基金项目2项、省市级课题近20项,获江西省教学成果奖二等奖1项,出版教材及学术专著28部,发表核心期刊论文20余篇,累计科研成果逾百项。学院还积极推动科研成果转化,为地方经济社会发展提供智力支持。

(四)服务社会

人文学院积极履行社会责任,服务地方经济社会发展。学院与地方文博机构深度合作,共建校外实践基地22个,为地方文化事业和产业发展提供人才支持和技术服务。同时,学院还组织学生参与志愿服务、乡村振兴等社会实践活动,增强学生的社会责任感和使命感。

(五)文化传承与创新

人文学院依托景德镇丰富的陶瓷文化资源,积极推动陶瓷文化传承与创新。学院设有“女性现代陶艺创新研究中心”(江西省文化厅重点基地),推动传统工艺与现代创新融合。此外,学院还通过举办“谷雨诗会”、陶瓷文化传承与创新国际研讨会等活动,弘扬中华优秀传统文化,提升学院的文化影响力。

(六)国际合作与交流

人文学院积极开展国际合作与交流,与国内外多所高校和研究机构建立了合作关系。学院通过邀请国外专家学者讲学、组织师生参加国际学术会议等方式,拓宽师生的国际视野,提升学院的国际化水平。

展望未来,学院将以本科教育教学审核评估为契机,践行“以评促建、以评促改、以评促强”理念,坚持“地方性、应用型”办学定位,进一步凝练“地方文化赋能、思政铸魂、实践育人”特色,秉承“明德修身,博学笃行”的院训精神,不断深化教育教学改革和内涵式发展,为培养新时代人文英才、服务区域高质量发展贡献更大力量!